2020,10,09, Friday

Nintendo Switchという携帯ゲーム機の「脳トレ」というソフトがあります。簡単な計算やミニゲームをしながら、脳を活性化させるというものです。我が家でもだいぶ前に購入していましたが、最近夫婦でこれを使い始めました。その中に、短時間で数字や物の位置を覚えて答えるという、短期記憶の課題があるのですが、これが苦手です。若い頃、おばあちゃんが「昔のことは良く覚えているのに」と言っていたのが、ついに自らのこととなってしまいました。

では、昔のことはよく覚えているのか、と言うと、そこも案外いい加減なものです。一例を挙げると、私は小学校の時の成績はとても良かったと自負していて、妻や子どもたちに、「パパは国語算数理科社会では、『良い』とか『5』以外取ったことがない」と豪語していました。ところが、引越しの際、両親の荷物の中から私の通知表が発掘(?)され、改めて見てみると、全然そんなことはなく、3とか4も転がってました(笑)。

さらに、その通知表を見返していると、こんなことが書いてありました。「クラスを盛り上げるのは良いが、友だちを巻き込んで度が過ぎる」「クラスの決め事を守るように」「友だちへの配慮が必要」今思い出せるだけでもこんな感じで、結構厳しい言葉が並んでいました。これを読んだ私の両親は、どんな心境だっただろうか、もし自分の子どもの成績表にこんな言葉が並んでいたら、私はどう思っただろうか、と思い巡らせました。

そう言えば、給食の時間、盛り上がり過ぎて「廊下で食べなさい!」と教室を追い出されたことがありました。でも、その後廊下の方が盛り上がったために、教室に連れ戻されました。風邪で3日ほど休んだ後登校した時には、友達には大歓迎で迎え入れてもらえた代わりに、先生からは「純がいなかったこの3日間は、とても静かで落ち着いていた」と嫌味を言われました。でも、それを聞いた私は「頑張って盛り上げなきゃ!」と全く逆のことを考えていたのでした。学びや生活習慣を身につけさせ、クラス運営を通して社会性も育まなければならない先生という立場にしてみれば、はた迷惑な生徒だったのは間違いないようです。

一つだけはっきりしていることは、それでも私は見捨てられなかったということです。通知表で指摘されたことについて諭されたことはあっても、打ちのめされて立ち直れないほど叱られた記憶はありません。諦められて放って置かれたと感じたこともありません。私はいつも、私の有り様を受け止めてもらっていたのです。

ありのままを受け止めるというのは、決して簡単なことではありません。いわゆる受容できる範囲というのはありますし、受け止める側の心の余裕によっても変わるでしょう。また、何でもかんでも受容しなければならないとも限りません。わがまま、身勝手な行動、他者に著しい迷惑や危害を加える行動には制限をかけることもありますし、指導やしつけは必要なことです。

その上で、仮に子どもであれば、その子の成長の過程をよく理解し、行動や言動を受け止めながら、必要な手を差し伸べるのです。

私たちは心を傾けてもらったことをしっかり感じるものです。その思いは、必ず実りをもたらすと信じます。 園長:新井純

『園長ブログ カピバラのひげ』 | 01:26 PM | comments (x) | trackback (x)

2020,10,09, Friday

新型コロナウィルス感染症の第2波とも言われる騒動に振り回された夏でした。加えて、熱中症対策という言葉を聞かない日はないくらい猛暑日が続き、夏を楽しむどころか、何とか無事にやり過ごせるようにと祈るほどでした。新型コロナ対策はまだまだ続きそうで、皆様にもご協力いただかねばなりませんが、子どもたちも保護者の皆様も、保育にあたる私たち職員も、健康が守られて、平安のうちに過ごせるよう祈るものです。

連日の猛暑でしたが、当園の職員の中に、エアコンを使わずに寝ている者がいます。正確には、家にエアコンがあるのはリビングのみで、寝室含めて他の部屋にはエアコンを設置していないというのです。思わず、「どうやって寝てるの!」と聞かないではいられないのですが、アイスノンを抱えて寝てますとのこと。しかも、わずかでも夜間の温度が下がるような日は、窓も閉めてしまうのだそうです。私だけでなく、何人もの同僚から「死ぬよ?」と言われても、案外大丈夫なものです、と笑顔で答えていました。

確かに、暑いから健康を崩すわけではありません。暑さから脱水症状を起こし、体温調節ができなくなり、熱中症になると大変なのであって、自然な汗がかけているのなら大丈夫なのです。実際、私自身、南の島にボランティアに行っていた時には、高温多湿のジャングルの中、エアコンどころか扇風機もない部屋でちゃんと寝られていました。静かに横になっているだけで、身体中を汗がスーッと流れ落ちていくのがわかるような環境でしたから、流石にはじめの数日間は寝苦しく感じていましたが、そのうち慣れてしまうのですから、人間の適応力はすごいものです。

ただ、北海道から来た若者は、体調を崩してしまいました。汗を上手にかけなかったようです。本人のせいではなく、生まれ育った環境が、そのような暑さに対応する体を作らなかったのでしょう。それでも、10日くらいすると元気に働けるようになったのですから、これもまた適応力の凄さなのかもしれません。

ちょっと前までは、エアコンなどで子どもを甘やかさない方が良いなどという意見を耳にしていました。その方が汗腺を発達させ、体温調節機能が高まるということのようです。私が青年だった頃は、スポーツの最中に水を飲むのは、体が疲れるという理由でご法度でした。今だったら虐待や行き過ぎ指導と言われるでしょう。

そんなことを思い返しながら、命と健康を守るということと、心身の理想的な育成ということについて考えるのです。最も大切なのは命を守り、健康を害さないよう配慮することでしょう。同時に、私たちは温度管理された無菌室にいるわけではなく、自然の中で生きていますから、様々な環境変化に対応する能力も求められます。ウィルスや細菌などについても、ある程度は体内に入っても(入っていても)、免疫力によって発症を抑えるなどして健康を維持できることが理想です。

そうした心と身体は、しっかり遊んで、しっかり食べて、しっかり寝るなどの、自然な命の営みを当たり前のようにすることで培われるように思います。人工的なものは、それを助けるために用いるべきでしょう。後は、私たちに備えられた適応力に期待しましょう。 園長:新井純

『園長ブログ カピバラのひげ』 | 01:25 PM | comments (x) | trackback (x)

2020,10,09, Friday

朝夕涼しくなり、透き通るような青く高い空が秋の訪れを感じさせてくれる頃となりました。保護者の皆様にはすでにお知らせしてありますが、今年のあそぼう会は幼児クラスのみでの限定開催といたします。詳細は以下をご覧ください。

・幼児クラス(大羊、小羊、はと)のみで行います。

・午前中のみのプログラムとします。お弁当は不要です。

・観覧席での密集を避けるため、保護者の観覧は、1家庭1名(園児数に限らず1家庭1名)でお願いします。

・座席はグループごとにエリア指定がしてあり、子ども用の椅子を準備します。従いまして、シートでの場所の確保などはできません。

・大羊のみ、条件付き部分的に1家庭2名までの観覧していただけることとしました(※)。

※プログラム中、毎年大羊グループが行う「戸板登り」と「リレー」を全体プログラムから除きます。そして、全体プログラム終了後、小羊グループ、はとグループは解散、降園していただきます。その後、大羊グループの保護者の方で観覧を希望される方に会場入りしていただき、第2部として「戸板登り」「リレー」の競技を行います。

その他

・終了後の保育はありません。

・ゆり、ぶどう、すみれ組の園児は、ご家庭での保育にご協力ください。どなたも保育できない場合はご相談ください。

・密集を避けるプログラムのため、親子競技、保護者競技などは行いません。

・雨天順延の場合は、必要な方のみ保育します。お弁当をご準備ください。

・開催か中止かの判断は当日朝7時〜7時30分にHPで公表します。

雨天延期の場合

・予備日である19日(月)に開催します。

→・開催要項は17日開催と同じです。競技終了後は、お子様と一緒にお帰りください。

・お子さまだけの参加はできません。必ず親子でご参加ください。

・乳児クラス(ゆり、ぶどう、すみれ)の保育は通常通り行います。給食も提供します。

・中止の場合は幼児クラスも普通保育をします。この場合は給食も提供します。欠席の場合はご一報ください。

参加を楽しみにされていた乳児クラスの皆さま、また幼児クラスの皆さまにも観覧制限を設けることについて、大変心苦しく思っておりますが、感染予防をしながら開催するための苦肉の策です。何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。

世光保育園 園長

イベント情報 | 01:20 PM | comments (x) | trackback (x)

2020,10,09, Friday

ゆりチームの夏あそび紹介、後編です。

【プールあそび】

7月から始まったプール遊び。プールの回数が増えるたびに水深も深くなっていきました。ワニさん泳ぎやビー玉探しに夢中になりました。

お約束を聞いています

ビー玉みつけたよ

ワニさん泳ぎ

【泡あそび】

泡を頭にのせたり、洗濯ごっこを楽しみました。

頭にのせたよ

上手にはさめるかな

ズボンを干すぞ

【絵の具あそび】

ペンキ屋さんやお絵描き、ボディーペインティングを楽しみました。

ペンキ屋さんです

ぐるぐるぐる〜

楽しいね

ぬりぬり

ゆりチームの楽しい楽しい夏あそびでした。(平川)

スタッフブログ::ゆりチーム | 12:08 PM | comments (x) | trackback (x)

2020,10,09, Friday

色々な夏遊びを楽しんだゆりチーム。夏遊びの様子をご紹介します。

【色水あそび】

色水を作って、ジュース屋さんごっこを楽しみました。色水が混ざって色が変わっていく様子に驚いていました。

ジュースをどうぞ

色を混ぜるぞ

【泥んこあそび】

お部屋の前の庭に大きな池が出現!

ワニさんで泳いだり、ジャンプしたりと、泥んこあそびを楽しみました。

ワニさん

ジャンプ!

雨だー!

泥んこが苦手な子は水あそび

【片栗粉あそび】

こなを触ったり、ドロドロにしたり、片栗粉独特の感触を楽しみました。

今年は色をつけた片栗粉も登場!

粉がついたよ

色が混ざってきた

トロトロするね〜

後半に続きます。

スタッフブログ::ゆりチーム | 12:02 PM | comments (x) | trackback (x)

2020,10,08, Thursday

新型コロナウィルス感染症対策のために、今年は夏祭りが開催できませんでした。その代わり、保護者会が低反発マットをプレゼントしてくださいました。

まずはジャンプ!

みんなでジャンプ!

ワニになって渡ってみたり・・・

あれ?遊び方がちょっと違うような・・・

いろんな遊び方を考え出して、楽しく遊んでいます。

保護者会の皆様、ありがとうございました。(澤井)

スタッフブログ::のあ・むぎチーム | 02:16 PM | comments (x) | trackback (x)

2020,09,26, Saturday

10月献立表です。

10月献立表

給食便り | 12:25 PM | comments (x) | trackback (x)

2020,09,24, Thursday

すみれさんにとって保育園での初めての夏。

”夏ならでは”の「感触あそび」を、いっぱい楽しみました。

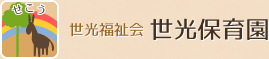

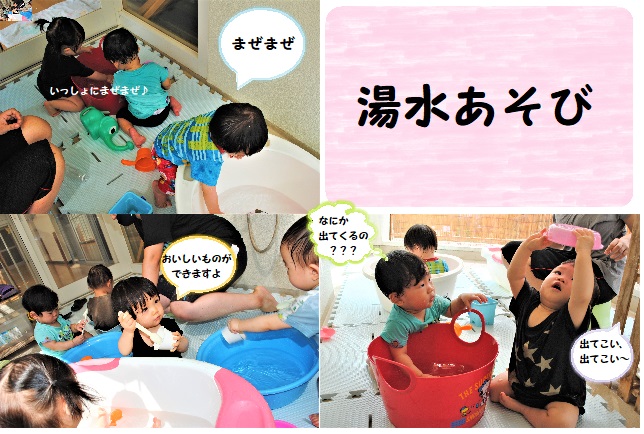

<湯水あそび>

スプーンやカップでお水(湯)をすくったり、ジャージャーしたり、また、MYタライでほっこりしたね

<泡あそび>

ベビーソープであわあわをいっぱい作りました。

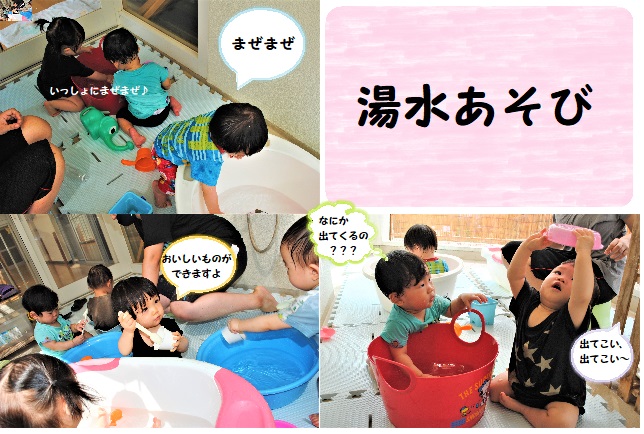

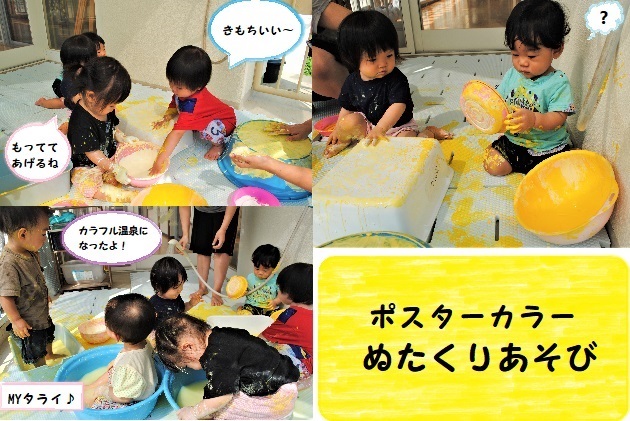

<ポスターカラーぬたくりあそび>

ポスターカラーをお手々でさわって、そのお手々でシートやタライにペタペタペタ。おいしそうなジュースやきれいな色のお風呂になったね。

<シャワー>

いっぱいあそんだ後は、みんなの好きなシャワータイム。おしまいにするのをイヤイヤするお友だちもいたね。

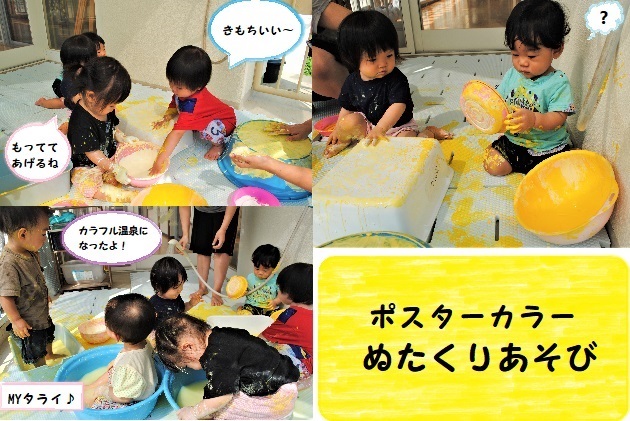

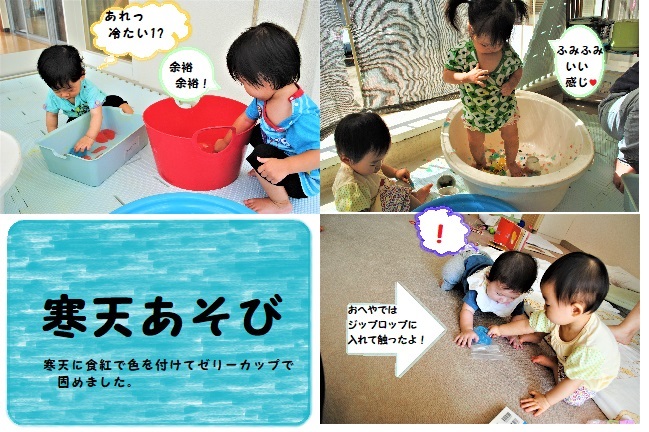

<寒天あそび>

食紅で色付けしたカラフル寒天。ひんやりぷるるん、おいしそう

にぎにぎ、ぐちゃぐちゃ、面白かったね!

<片栗粉あそび>

まっ白な片栗粉。さわると、キュッキュッて音がしたね。お水を入れると、あら、不思議!ト~ロトロに大変身!

<沐浴>

月齢の小さなお友だちは沐浴タイム。お湯に浸かると、ふわ~んととろけそうな笑顔になって保育者を癒してくれました

<泥んこあそび>

「感触あそび」をたくさん楽しんだ子どもたち、泥んこあそびも大胆です!

ひと夏を経たすみれさん、心身ともにぐっと成長しました。9月には、新しいお友だちも2名加わって、益々、賑やかなすみれチームです。もう少し涼しくなったら、「秋」を感じにお散歩に行こうと思っています。

スタッフブログ::すみれチーム | 01:44 PM | comments (x) | trackback (x)

2020,09,24, Thursday

お話「へんてこ森へ行こうよ」の本を読んでから、へんてこもりってどこにあるんやろう?と興味津々だった大羊さんに、その主人公のマルボや先生の友達クマのアニーちゃんから手紙が届くようになりました。そして、遂にへんてこ森の地図が送られてきて、ますますイメージは膨らみ、行きたい!マルボに会いたい!気持ちがMaxの大羊さん。9月9日バスに乗って出かけることになりました。はたして、リトリートセンターがへんてこもりなのか!?

みんなに見送られて出発です!!

♪川をおよぎ~ へんてこ森と一緒や!!と言いながら魚釣り、カニ探しに夢中。

5グループ、グループごとで構成し釘を打ち色を塗って作った舟!やっと川で流すことが出来ました。

おなかすいた~!ランチは焼きそば。「大盛にして~」の子もいっぱい!!

♪野原を走り~ へんてこ森と一緒やー!!と言いながら虫取りに夢中。

あっという間に帰る時間、虫たちは森に返そうね。たくさんのバッタ、コオロギ、トンボ、カマキリ

そして、名前までつけたカエルの【ゲロ吉】ありがとう!!楽しかったよ~。

「マルボいーひんかったな?雨が嫌いなんかな?」とつぶやきながらバスに乗る大羊さんでした。

おしまい

スタッフブログ::のあ・むぎチーム | 01:40 PM | comments (x) | trackback (x)

2020,09,24, Thursday

保育園で過ごすのもラストイヤーとなったおおひつじさん(年長)ですが、新型コロナにより登園自粛でのスタートとなってしまいました。登園自粛は解除となったものの、行事の中止や活動の制限などもあり、例年通りに行かないことがたくさん。

そんな中、コロナ対策に配慮しながらお泊り保育を行うことにしました!しかし、立ちはだかるのはコロナだけではありませんでした。

あれだけ、好天続きの6月だったのに、7月に入り雨の毎日。計画・内容の変更を余儀なくされました。が、7月17日(金)お泊り保育決行です!!

野外へ出かける計画からホールでカプラ大会に変更!!

5グループに分かれ大作に挑みます。

友達と仲良く、、いろんな事にチャレンジ、最後まであきらめない!!

大羊のテーマです!!

先生たちもピタゴラ作りに挑みます。悪戦苦闘。なかなか思うようには行きませんでしたが、なんとか出来上がったピタゴラでビー玉を転がし、楽しんでくれました(安堵)

昼食もホールだけどシートを敷いてピクニック気分!!メニューはカレーライスにフルーツヨーグルト。

おまけは、カレーと言えばキュウリとじゃことわかめの酢の物です!(世光の定番です)

雨が上がっていたので、北堀公園まで虫探しに出かけました。雨上がり、ちょっと季節外れ!?ではありますが、かたつむりがいっぱい!!バッタやクモ、セミの抜け殻、何でも見つけるたびにテンションアップで先に進めない大羊さんでした。

いっぱい遊んで、いっぱい汗もかいたのでお風呂タイム!!今年も、障がい者地域共生拠点イマジンさんのおふろをお借りしました。

広~いおふろに大喜びでした。

夕ご飯

園庭で食べることも出来るようにと先生たちが準備してくれていましたが、雨が、パラパラ。

同時進行でお部屋でも食べれるようにと、準備してくれていました。ランタンの灯り!!いつもの給食とは雰囲気が違います。

ずっと首に着けていたまほうのマント!大切なマントがお風呂に入り夕食を食べてる間になくなっていました。

みんなの友達マルボが手紙で「赤ちゃんのお部屋にあるよ」と教えてくれ、真っ暗なお部屋に探しに行きました。

マントも無事戻り装着完了!!さあ、キャンプファイヤーです。みんながマント奪還に挑んでいる間に、園庭の水たまりなど

整備してくれていていました。マルボからもらったまほうの粉とまほうの歌で火が燃えて、楽しいゲームやダンスを楽しめました。

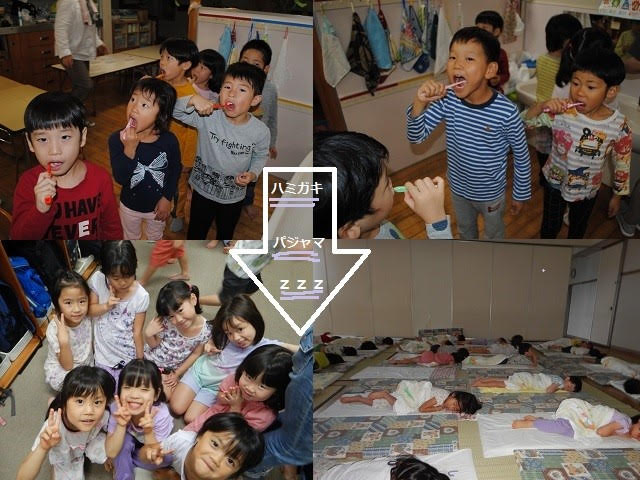

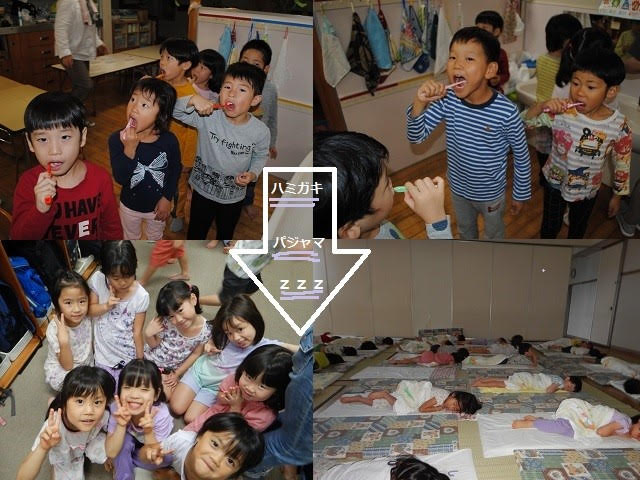

楽しい一日はあっという間に終わりです。そして初めての保育園でのお泊り。就寝時間です。

ハミガキをしてパジャマに着替えると、あっという間に夢の中の大羊さんでした。

おはよう!!朝の礼拝を守り新しい1日が始まります!!朝ごはんは、ホットドッグ作りをしました。

「こげちゃってる」でも、「おいいしい」「あつい」でも、「おいしい」

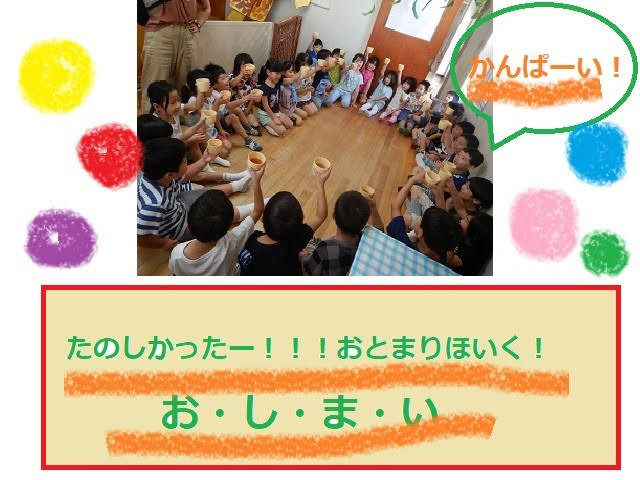

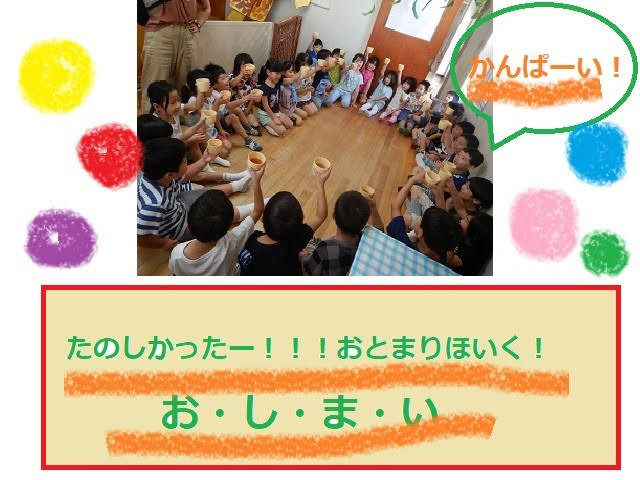

最後はゲーム大会!!真剣勝負!!

雨が降ったり晴れ間がでたりころころ変わる天気の中、大羊さんの見えないところでたくさんの先生が

援助・準備して整えてくれました。感謝です!健康と安全を守られたことも感謝です!

スタッフブログ::のあ・むぎチーム | 01:01 PM | comments (x) | trackback (x)