2019,11,29, Friday

朝晩はずいぶん涼しくなりましたが、日中は11月とは思えないくらい日差しが気持ちよく、子どもたちは園庭で遊んだり、お散歩に出た先で、どんぐりを拾って持って帰ったりと秋を楽しんでいます

10月下旬と11月上旬に

大羊・小羊グループに、尾頭付きの魚を解体する所を見てもらいました。

10月25日 鯛(大羊グループ 5歳児)

生の大きな鯛を見て、みんなドキドキ・わくわく!!

みんな順番に触ってもらいました。

「目、ぷるぷるやー!」と興味津々で触っていました!

まず、うろこをっとって

さばいていきます。

初めて見る光景にみんなビックリしていました

さばいた鯛は煮付けにして、幼児クラスで完食しました‼

11月6日 鯖(小羊グループ 4歳児)

いつも給食で食べる鯖。

一番最初はこんな姿をしています。

さばいた身や骨、内臓も触りました。

いつもの給食は一人分の切り身で骨もなく食べていますが、この日は大きな切り身のまま、みそ煮にして、骨に気を付けながら完食しました。

尾頭付きの魚を実際に触り、命の大切さも学び、感謝の気持ちでいただく時間となりました。

給食便り | 05:19 PM | comments (x) | trackback (x)

2019,11,28, Thursday

12月献立表です

12月献立表

給食便り | 05:06 PM | comments (x) | trackback (x)

2019,11,27, Wednesday

天候不良のため延期になったあそぼう会でしたが、去る10月21日に無事行うことができました。

のあチーム&むぎチームのリズム

「Let’s ENJOY!!」

練習を重ねていくうちに、どんどん自信をつけていき、本番では堂々たる姿を見せてくれました。グループでのそれぞれの見せ場は、きっちりと決めてくれていました。

はとさんの

「はじめてのおつかい」

親子競技でお買い物!信号を守り、横断歩道では手を挙げて渡る姿がかわいらしかったです。

小羊さんの

「どの虫が速い!?デカパンリレー!!」

親子競技で一緒にデカパンをはいて、ほんわか雰囲気の中、たくさんの笑顔が見られました!

大羊さんの

「戸板のぼり」「騎馬戦」「リレー」

毎日の練習の中で、たくさんのすてきなドラマを見せてくれた大羊さん!

本番では独特の緊張感の中、一人一人が持っている力を出し合い、とっても輝いていました!さすが、大羊さんです!

騎馬戦では、おんぶされて照れもあり、嬉しくもあり、いつもとはまた違う表情が見られてかわいらしかったです!

次はクリスマスページェント!ここでも一人一人の力を出し合っていけたらと思います。

たくさんのご参加、ご協力ありがとうございました。(川邊)

スタッフブログ::のあ・むぎチーム | 04:54 PM | comments (x) | trackback (x)

2019,11,27, Wednesday

子どもが小さかった頃、先輩を訪ねてアメリカ西海岸へ旅行したことがあります。長男が年長組、次男が1歳半でした。恥ずかしながら薄給だったので渡航費はアルバイトをして稼ぎ、滞在費や現地で使うお小遣いは、趣味で使っていた釣具のルアーをヤフーオークションで売ってかき集めました。ホテルなどは日本で予約するととても高かったので、今ほど便利ではなかったインターネットを使い、レンタカーや現地のモーテルに直接予約を入れるなど、「ほんまに大丈夫なん?」と不安だらけの準備となりました。

小さな子どもを連れて海外旅行をした方々の経験談を参考に、荷物を極力減らしつつ、大きなスーツケースの片面は全て次男の紙オムツで埋められるというユニークなパッキングをして出発。飛行機の中で子どもがぐずったりしないよう入念な準備をしたことも功を奏し、快適なフライトで旅を始め、サンディエゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコと、旅を楽しみました。

旅の目玉の一つは、ディズニーランドでした。東京ディズニーランドの方が大きくて立派なのですが、親の方はやはり本場?本家?そんなイメージを持っていたので、まるで聖地にでも来たかのような気の高ぶりようでした。

このテーマパークを限られた時間の中で、いかに効率よく楽しむかは大きなテーマでした。待ち時間を極力減らし、ショーの時間と並び時間の調整など、刻々と変わる状況にいかに対応しようか、そればかりを考えていました。そのため、「あれに乗りたい」「あそこにはいつ行くの?」という子どもの声は、うっとうしいものに聞こえてしまい、「必ず行くから!」「考えてるんだから黙って!」みたいに、子どものことを全く考えない、絵に描いたようなダメ親になり下がってしまいました。それに気づきながらも自制できない自分にもイライラしたのを思い出します。

その夜、妻と共に猛省しました。私たちは一体何をしにここへ来たのか?子どもたちのためと言いながら、子どもたちはイライラしてる親のせいでまるで楽しめてなかったのではないか?旅の目的、ここに家族で来た意味をもう一度振り返ってみよう、と。

そして、相談の後、子どもたちにこう宣言したのです、「明日は〇デーにする(〇は長男の名前)」それは、子どもが行きたい場所へ行き、乗りたいものに乗り、観たいショーを観るという、実に単純なものでした。効率などは考えない、無駄な時間もたくさんできるかもしれないけど、本当の意味で子どもたちが思い通りに楽しめる時間を作り、その時を一緒に過ごすというものでした。

結果は、前日のイライラは何だったのかと思うほど、楽しくて充実した1日を過ごしました。無駄な時間もほとんどなく、日差しの強い時間にはホテルに戻ってプールで遊ぶ余裕もできたほどでした。何より、子どもたちは前日のように不安そうな表情を見せることなく、どこまでも明るく、楽しそうでした。それを見る私たち親の顔もずっとにこやかだったのは言うまでもありません。

その時にしか経験できないことは、いつまでも心に残ります。苦労したことも、心砕いたことも、振り返ってみれば、知恵と力の源となっているのです。

園長:新井 純

『園長ブログ カピバラのひげ』 | 04:52 PM | comments (x) | trackback (x)

2019,11,27, Wednesday

日に日に空気が冷たくなり、冬の訪れを感じる今日この頃。

先日はすみれチーム(0歳児)ぶどうチーム(1歳児)合同で、野菜や果物等、恵みに“ありがとう”の気持ちで、収穫感謝礼拝をささげました。

たくさんの野菜に囲まれながら、様々な恵みを下さる神様のお話を聞きました。

土から芽が出て大きくなって色んな野菜が出来ていく“どんどこどんどこ”のお話を聞いたり、賛美歌を歌ったり、、、『これなにかな?』と野菜を見せると、『にんじん!!!』『あーー!!』 と指をさしたりお喋りしながら興味津々の子どもたちでした。

礼拝後には、野菜に触れ匂い味わい、、、と五感を使いながら恵みを下さる神様、野菜を作ってくれる方々、美味しいご飯を作ってくれる方々に“ありがとう”の気持ちを知りました。

礼拝の少し前には各チーム、プランターに二十日大根や小松菜等の野菜の種まきにも挑戦!

みんなで大切に育て、収穫を喜び、感謝の気持ちを持ってみんなで大事に頂きたいと思います。

この経験が心に残り、“ありがとう”の気持ちが育まれていくと嬉しいなと思います。

スタッフブログ::すみれチーム | 02:50 PM | comments (x) | trackback (x)

2019,11,11, Monday

食欲の秋・読書の秋・スポーツの秋…さまざまな秋がやってきました!

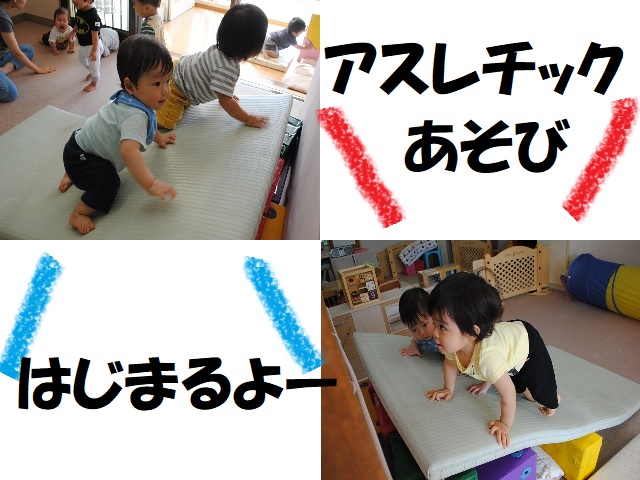

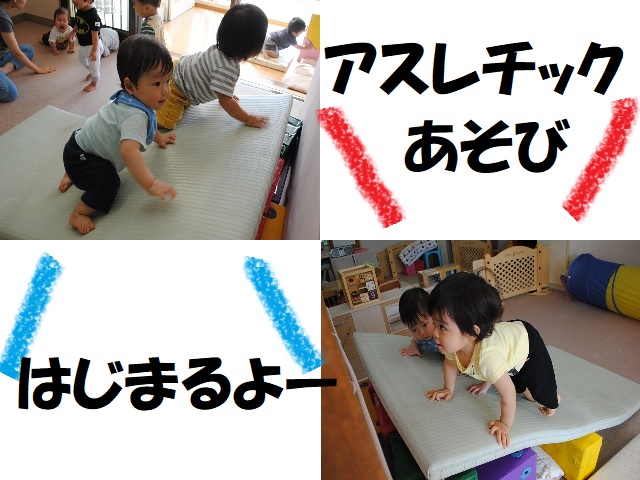

すみれっこたちには

【いっぱいあそぶ秋】が訪れています。

《ひとりで》の遊びの世界が充実し、《おともだちと》の遊びの世界へと広がり始めています。

そんなすみれっこたちが今はまっている【アスレチック遊び】【かくれんぼ】をご紹介いたしましょう!

ながーい

トンネルくぐりに挑戦してみました。

「入るのちょっと怖いな」「なんかドキドキする」と、入り口でモゾモゾしていても、反対側にいるおともだちや保育者に「おーい!おいでー!」と呼ばれるとパァッと笑顔になり、ハイハイでくぐり抜けられました!

月齢の低い子どもたちが、

マットのお山登りに挑戦するようになりました。

ずり這いやハイハイが上手になってきたので「やってみたい」という気持ちがムクムクと芽生えてきています。

時には思うように動けず助けを求めることもありますが、くじけずに何度も登ろうとする姿には頼もしさを感じるようになりました。

月齢の高い子どもたちは、

はしご登りに挑戦です。

歩く事が上手になり、バランスを取りながら急な角度でも手足にしっかり力を入れてよじ登ります。

登り切った後は、達成感に満ちあふれた表情を見せてくれましたよ!

すべり台

すべり台も気になって仕方ないすみれっこたち。行きはよいよい帰りは…

シューッと滑るスリルさえも楽しく感じてきて、時間を忘れて夢中になっていました。

かくれんぼ

かくれんぼも人気です。

「あれ?いないなぁ…どこいかはったんやろ??」とキョロキョロ探せば、のれんの向こう側からワクワク期待感でいっぱいの子どもたちが、元気いっぱいに「ばぁ!」と飛び出してきます。

そして再びウキウキしながら隠れに行く。たまらなく可愛い時間です!

保育園には実りの秋、収穫感謝祭が控えています。

次回はすみれっこの【実りの秋】をお伝えしたいと思います!

スタッフブログ::すみれチーム | 08:29 AM | comments (x) | trackback (x)

2019,10,30, Wednesday

11月の献立表です

11月献立表

給食便り | 11:42 AM | comments (x) | trackback (x)

2019,10,23, Wednesday

感触あそびを思いっきり楽しんだ夏が終わり、

朝、夕過ごしやすい季節がやってきました。

戸外あそびや散歩が始まり、どんぐりや落ち葉等

秋ならではに触れる毎日です!!

はっぱちゃんは誘導ロープを持って、参道やJRを見に行ったりします!!

坂道も頑張って歩きます!虫にも興味がわいてきたようです。

ねっこちゃんは乳母車に乗って風を感じたり、

一番前の特等席から景色を眺めたり♪

また乳母車に付けてある誘導ロープの輪っかを持って

歩いてのお散歩も交代で楽しみ中です!!

友だちにも興味が出始めた子どもたち。

同じものであそんだり、“どうぞ”と持っているものを渡してあげたり、

やりとりも増えてきました。

これからもたくさん秋に触れながら

友だちや先生と楽しく健康に過ごして欲しいです!!

スタッフブログ::ぶどうチーム | 01:55 PM | comments (x) | trackback (x)

2019,10,21, Monday

延期されたあそぼう会は、予備日である本日21日(月)開催します。

・お弁当なしで昼に終了します。

・親子参加行事ですので、お子さまだけの参加はできません。

・午後からの保育はありません。

お待ちしています。

イベント情報 | 07:45 AM | comments (x) | trackback (x)

2019,10,19, Saturday

小羊グループ(4歳児)は、京都水族館に行きました!

「あ、オオサンショウウオやー!」

「動かへん・・・寝てるのかな?」

「魚、いっぱいいるー!」

「オットセイ、泳いでるよー」

「ペンギン、いっぱいいるね」

楽しみにしていたイルカショー

「ウワァー!すごいイルカシャワー!」

残念ながら、イルカシャワーはかからなかったけど・・・

たくさんのジャンプを見て大興奮。そして大拍手。

美味しいお弁当をいただきました。

「水族館、楽しかったー!」

「また行きたーい!」

たくさんの生き物を見て楽しんだ一日でした。(澤井)

スタッフブログ::のあ・むぎチーム | 09:26 AM | comments (x) | trackback (x)